原创 刘先银:画到精神飘没外,更无真相有真魂 ——北京见心悟一书画院绘画述评

刘先银:画到精神飘没外,更无真相有真魂 ——北京见心悟一书画院绘画述评

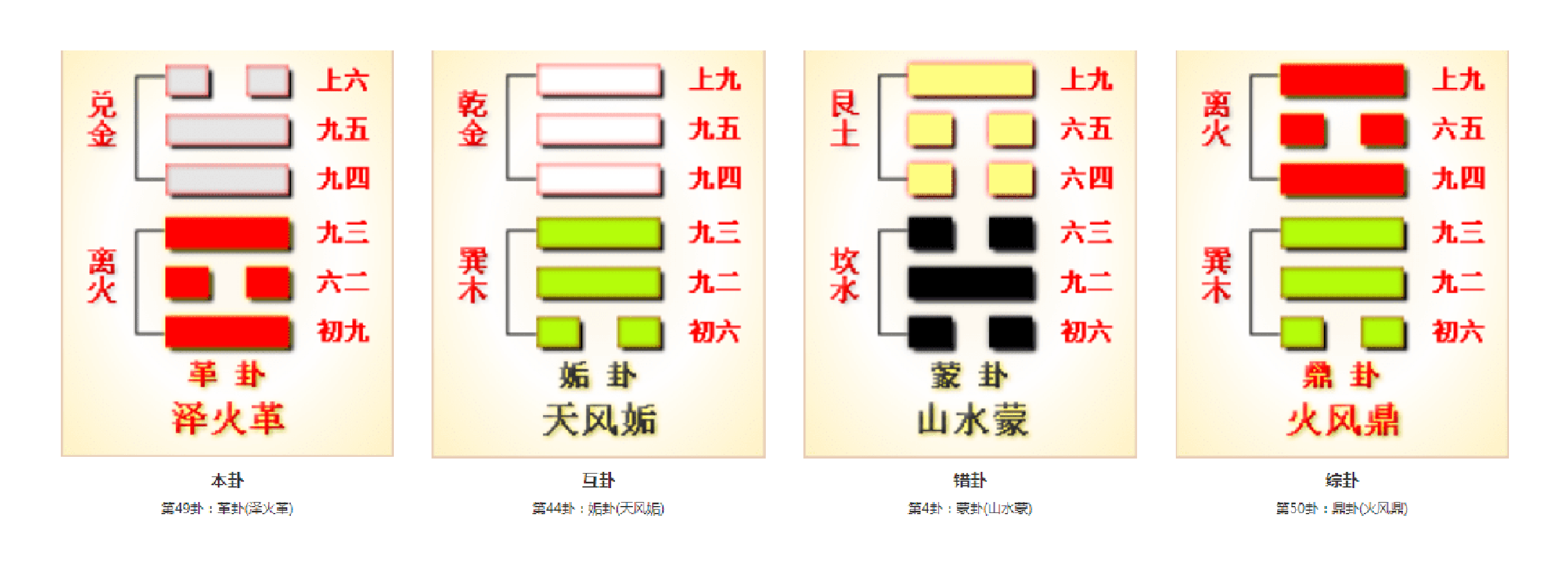

46泽水困,49泽火革,44天风姤,4山水蒙,50火风鼎

46泽水困,49泽火革,44天风姤,4山水蒙,50火风鼎

咸恒遁兮及大壮, 晋与明夷家人睽, 蹇解损益夬姤萃, 升困井革鼎震继, 艮渐归妹丰旅巽, 兑涣节兮中孚至, 小过既济兼未济, 是为下经三十四。

上下经卦变歌: 讼自遁变泰归妹,否从渐来随三位。 首困噬嗑未济兼,蛊三变贲井既济。 噬嗑六五本益生,贲原于损既济会。 无妄讼来大畜需,咸旅恒丰皆疑似。 晋从观更睽有三,离与中孚家人系。 蹇利西南小过来,解升二卦相为赘。 鼎由巽变渐涣旅,涣自渐来终于是。

乾为天,天风姤,天山遁,天地否,风地观,山地剥,火地晋,火天大有。

坎为水,水泽节,水雷屯,水火既济,泽火革,雷火丰,地火明夷,地水师。

艮为山,山火贲.山天大畜,山泽损,火泽睽,天泽履,风泽中孚,风山渐。

震为雷,雷地豫,雷水解,雷风恒,地风升,水风井,泽风大过,泽雷随。

巽为风,风天小畜,风火家人,风雷益,天雷无妄,火雷噬嗑,山雷颐,山风蛊。

离为火,火山旅,火风鼎,火水未济,山水蒙,风水涣,天水讼,天火同人。

坤为地,地雷复,地泽临,地天泰,雷天大壮,泽天夬,水天需,水地比。

兑为泽,泽水困,泽地萃,泽山咸,水山蹇,地山谦,雷山小过,雷泽归妹。

摘要:北京见心悟一书画院的山水画家有着独特的艺术追求,声闻缘觉,内观自求、物我一如、明心开悟。体现在他们绘画中的思想、感情与精神,是极为平常生活中的自然见道。

【序言】

中国文化是在中国古代哲学思想的直接哺育下生长发展起来的。它追求的是人生最高境界,是审美的,美学艺术论又是以哲学思想为精髓的。作为中华民族传统文化范畴之一、以写实到写意为表现形式的中国画,从新石器时代彩陶文化和商周青铜文化中的各种装饰纹画到战国时期的帛画开始,距今约5000年∽4700年的历史了。在这漫长的历史长河中,它之所以博大精深,至今仍具有顽强的生命力,也正是因为它不但始终受着儒、道、禅宗哲学思想的熏陶,同时也是中国古代哲学“天人合一”大宇宙观和唯物辩证法再造的一门艺术学科。遗憾的是,在当今商品大潮铺天盖地而来时,我们这个惯于使用理性思维模式的人们很容易将一切都纳入功利框架。在中国画画家多如牛毛的今天,却没有多少画家去研究探讨中国古代哲学思想的精髓,并用在中国画特别是居于中国画首要位置的中国写意画的创作中去。他们沉醉于灯红酒绿、物欲横流的漩涡之中,忘了祖宗留下的这一宝贵资源和精神财富,整天大呼小叫,说什么中国画“过时了”、“没有发展前途了”、“走到尽头了”、“该消亡了”等等。我不赞成这些观点,说句实话,纵观近、现代所有国画作品,很少见有体现中国古代哲学思想的作品出现。我个人认为,中国画是中国的国粹,是东方艺术的杰出象征,他不但没有过时,也没有走到尽头,应该接好轨,重新研究发展。

儒、道二家的世界观主要是讲“道”和“理”的。他们认为“道”是事物的总规律,“理”是事物的具体规律。因“道”而生“理”,以“理”而行“道”。正如孔圣人所说,要“志于道、据于德、依于仁、游于艺”。游是玩的意思,故艺术也叫“玩艺”。我个人认为“玩”好了的寥寥无几,没入“道”又不懂“理”的不乏其人。有些“画家”嘴里常喊着要“师法自然”,却整天“照猫画虎”式的搞“创作”,弄得拍卖行都很头疼。还有的“画家”竟连植物生长的“阴阳向背”的道理和“辗转反侧”的姿态都不知道,这何谈玩好。道家认为:物象在未有形之前,他是浑沌一片的气雾状,他们把这一现象称之为“无极”,当“无极”有形后,称之为“太极”。太极是圆的,圆能通变,变生“两仪”,“两仪”生“阴阳”,“阴阳”互动生“四象”,“四象”而衍生万物。他们把这种从无形到有形,从有形到无形的化生规律称之为“道”。中国画大师黄宾虹先生曾说过,“中国画全部理法都在阴阳之中”。他老人家深谙这一对立统一哲理的内涵。天地之间有阴有阳万物才能生存,人间有死有生生命才能延续。他老人家就是悟出这个道理后才形成了自己的绘画风格。正如大家所见,他的画正是在那满纸片片浑浑沌沌的玄色景致里显见出许多醒目的“画眼”,透出灿灿迷人之光,给人以希望和力量,美轮美奂至极。我们有些画家画出来的画既没有阴阳,没有对比,也没有变化,整幅画死墨一片,杂乱无章,既呆板又俗气,连一点生命力也没有,更谈不上什么意境,所以不受人们的喜爱。

“道德经”中说,“道生一、一生二、二生三、三生万物”也是这个道理。数始于一,成于三,三是数的终极,因它的自乘是九。所以说三即是多,生生不息的意思,故宫的房间数就是奇数。艺术构成中三是万向公程式。我们有些画家不懂得世间一切美好的事物都是三个三个的奇数构成。疏密对比也需要三个点,二个点只有距离,表现不出疏密关系来。一个家庭的组合,是男人娶了媳妇,阴阳结合了,如果没有一个小孩,这个家就算不上完美,有了小孩之后,这才是个三人组成的完美家庭。一般来讲,三点、三线和三块结构在绘画中是很重要的。奇数象征发展,有待偶合,偶合后发展,又变成了奇数。所以有的画家在画面上的花头都是奇数的组合。石涛的“一画论”也是建立在哲学理论基础上的。他说,“一画也,无极也,天地之道也”。我们有些画家也看过石涛的画论,但读通、读懂和理解的并不多。有些画家认为,石涛所说的意思是画家的每一笔线条都要从一开始,生生不息,画到最后也要以一笔结束。不会画画的人,也要从一笔一划开始学起。对此看法,我略有不同,我认为石涛画论的核心包含着丰富的对立统一、相反相成的辩证哲理。他认为一切成法都不是静止不变的,画家从第一笔画起,笔笔都应该是富有自然情感的,笔笔都应具有阳刚之气,并和水墨阴柔之交融,体现出阴阳之美来。他还倡导“笔墨要当随时代”,要求画家不要泥古不化,不要受成法的束缚而解脱不了自己得不到自由。要认识到,天地是按规矩旋转运行的,人不但要顺其自然的规律生活,更要主动把握天地间事物运行的规矩。就绘画而言,要求我们画家的作品既要表现出自然运动规律之道,又要有主观思维反应之理,两者相统一。天行健,君子以自强不息。我们中华民族传统艺术中的中国画种,也正是以追求现实与生活接轨,人与自然相融合而产生发展起来的。

【北京见心悟一书画院】

北京见心悟一书画院成立于2011年,中央美术学院贾又福山水创作研究室的邓世华、严安、李圩、颜新荣、梁敏琴、刘美华,著名学者书画家刘先银,这七位意气相投的画家在北京成立见心悟一书画院,潜心于水墨山水画的写生创作与研究。2014年,画家曹城,李立强,郝文静,姜彦卓参加研究创作。

邓世华为院长的北京见心悟一书画院的十多位山水画家,有着独特的艺术追求,声闻缘觉,内观自求、物我一如、明心开悟。体现在他们绘画中的思想、感情与精神,是极为平常生活中的自然见道:易简天下之理得。

邓世华等十多位山水画家,始终坚持在现实生活中孕育艺术灵感,撷取素材,把自己的艺术之根深深植入现实生活的丰厚沃土之中;所以,其作品大都以真山真水为直接参照,所绘蜀山、太行景致无不来自画家对自然的真实感受。正因为如此,他们的绘画得以在“形神兼备”中获得“气韵生动”的效果。

邓世华等山水画家,在艺术上承继了国画大师李可染开创的绘画风格,吸取、借鉴了当代各家的写意手法和经验,他们都受教于中央美术学院,接受了贾又福先生系统的山水画教育体系的训练,绘画艺术在现实生活的土壤上日渐成长,日渐茁壮。他们通过“师造化”,感受天地生机、宇宙妙化、荡涤心胸;通过“师己心”,抒写性灵、发挥个性,创造自己特有的艺术风格:苦行探道,见心悟一。

【寂然凝虑,思接千载】

《文心雕龙》神思:“文之思也,其神远矣。故寂然凝虑,思接千载;悄然动容,视通万里;吟咏之间,吐纳珠玉之声;眉睫之前,卷舒风云之色;其思理之致乎。故思理为妙,神与物游……此盖驭文之首术,谋篇之大端。”清代黄叔琳注解时指出:“此言思心之用,不限于身观,或感物而造端,或凭心而构象,无有幽深远近,皆思理之所行也。寻心智之象,约有二端:一则缘此知彼,有校量之能;一则即异求同,有综合之用。由此二方,以驭万理,学术之源,悉从此出,文章之富,亦职兹之由矣。”意思是:专心致志的思考,思绪连接古今,心为所动,情为所感,自是动人心弦,于是,感觉上自己仿佛可以看到千里之外的不同风光。

【境生象外意发其中】

画家邓世华、严安、李圩、颜新荣、梁敏琴、刘美华历经中央美术学院贾又福山水画创作研究室系统训练,写生绘画,立意隽永,回味绵长,气韵生动,形成了整套以水墨为主体的表现技法。尔后,这六位意气相投的画家在北京成立见心悟一书画院,潜心于水墨山水画的写生创作与研究。

2012年初秋,他们前往太行写生一月有余,带回一批作品。细观这些具有强烈笔墨构造的作品,可以感受到他们是在以水墨画的形式,展现东方的“心理和谐”的审美特质和“境生象外,意发其中”的空灵意趣;水与墨的随机渗化,趋向内省的感悟,传达对生命过程的体验与品味;从这批作品中,我们领略到六位画家苦心探道、澄怀观道之情怀。

艺术本身就是一种创造性活动,而艺术作品的创造过程就是把客观真实提炼为主观表现,表现出艺术家的个性情感,这正是写生的意义之所在。画家在取材于自然的同时,并非完全写实自然,而是融入了自身的感受与情思。因而艺术作品是带有画家强烈个性色彩的,他在画中所表现的山石草木都是有生命的,这是一个世界上所没有的新美、新境。这正是这次六人水墨写生画展留给读者的鲜活的记忆。

是以为序。

刘先银 北京 2012-11-08

【邓世华“黄土高原的记忆”】

北京见心悟一书画院院长,学院派画家邓世华,1951年生于四川泸州,20世纪80年代毕业于四川美术学院,历经中央美术学院贾又福山水画创作研究室系统训练,潜心于水墨山水画的写生创作与研究,形成了整套以水墨为主体的表现技法。

邓世华“黄土高原的记忆”构思巧妙,点、线、面,形质动荡雄健、笔法细腻、气韵飘然;在构图方面层次感强烈,具有极大的视觉冲击。笔墨延展的生命奇景,沧桑河流中的悲怆,月光下的心灵废墟,笔墨凝集的苍凉之中的生态之美的现实主义水墨意象,以描绘自己的山水心像和山水之梦。

麻黄梁地处毛乌素沙漠和黄土高原的交接地,黄土高原丘陵沟壑区的腹地。水墨麻黄梁以真山真水为直接参照,所绘景致来自画家对自然的真实感受。从作品可以看出,画家邓世华脱出了写生状态的约束,进入身心归一的澄明之境,形成内在张力,笔墨趋于自由,笔墨的力度、韵味得到充分发挥。邓世华作品中吸取了构成因素,力图把笔墨和构成结合起来,画面有一些如梦似幻的动感。

画到精神飘没外,更无真相有真魂。这种艺术观,在邓世华的山水作品中体现得淋漓尽致。

是为序。

刘先银 北京 2013年9月19日

【初识邓世华】

初看邓世华这幅山水画就给人一种淡雅恬静的感觉,作品整体以淡雅为主,构思巧妙,在构图方面层次感强烈,给人带来极大的视觉冲击。同时作者笔法细腻,小桥、流水、人家一应俱全,所有这些元素巧妙的结合起来叫观赏者美不胜收。

借用郑板桥的一句诗“画到精神飘没外,更无真相有真魂”,这种艺术观,在邓世华的山水作品中体现的淋漓尽致,茂密的丛林中枝叶纵横,古径通向古宅的意境明暗忽显,使得作品充满了神秘感,表达了作者无限的禅境,是您收藏的佳品。中国画,强调的是因性之自然,究物之微妙,心会神融,默契动静,察于一毫,投于万象,则形质动荡、气韵飘然,谓之心画也。

山水画以刚健清新、浑厚博大之山川造化为孕育,自有理气意趣,阴柔阳刚、虚实动静之妙境,体大脉深,文采焕然。邓世华先生,1951年9月生于泸州,四川人。擅长中国画。他的画力图把笔墨和构成结合起来,以描绘自己的山水心像和山水之梦。从作品可以看出,他脱出了写生状态的约束,吸取了构成因素,画面有一些如梦似幻的因素,并没有超现实主义的怪诞。

【画家李立强】

李立强,汉族,1983年5月10日(农历三月廿八星期二)生于河北沧州。现为北京见心悟一书画院画家。

1997年开始学习绘画,受教于河北著名画家宫业升先生;2008年毕业于中央美术学院中国画学院中国山水画专业,获文学学士学位。师从李铁生、陈平、崔晓东、唐勇力、史国良等先生。2013年至今北京大学艺术学院研究生在读。多次入选省级以上大展,作品载入《当代中国书画家》。现为中国美术家协会河北分会会员,河北省青年美术家协会理事。

【水墨初探郝文静山水作品展】

展览地点:北京野田当代画廊

展览时间:2011年02月20日—2011年03月15日

开幕酒会:2011年02月26日(周六)下午15:00-18:00

参展艺术家:郝文静

喜欢上山水画,是缘于刚入美院后在京郊的一次写生。在一个偏僻的小山村,画人物速写之余,突然发现,那些之前认为几乎毫无吸引力的烂瓦、破墙、枯树居然也那么的入画。为了勾几片瓦、几棵树,我居然静静的坐了半天,完全地陶醉于那种静谧的气氛中。而它们也称得上是最好的“模特”,任你画多久都不会改变姿势。当把它们都呈现在画面中时,再添上一人半物,顿时感觉一个安静的农村沸腾了,有生命了,真是奇妙。从此我就深深的迷上了这种感觉,也渐渐迷上了山水画。

近几年来,跟随导师李铁生教授上写生课,东南西北走了不少名山大川。每次写生,当我沉静在自然的静谧的美感之中的同时,也感觉到了画画的艰难。面对丰富多彩,变化无穷的大自然,经常感到束手无策、茫然失措、寝食难安。但经过老师指点和自己的实践解决一个个问题时,那种发自心底的兴奋和快感又鼓励我不断画下去。

在实践的磨练中我对山水画的认识逐渐深入。更重要的是我或许懂得了什么是好画。这次的展览算是对自己这几年学习的检验与总结吧。

‘高山仰止,景行行止。虽不能至,然心向往之’。

——郝文静记

【画家曹城】

曹城,1982年生于江西省星子县,2003年考入江西教育学院美术系,师从著名画家,江西省美协副主席孙宪学习中国山水画。2008年考入中国艺术研究院研究生院贾又福山水画研究生班,师从著名画家、中央美术学院博士生导师贾又福先生及著名画家、中央美院研究生导师李铁生先生。2013年就读于北京大学艺术学院美术学专业(中国画方向)研究生班,导师李铁生。曹城现为中央美术学院、北京大学艺术学院、清华大学美术学院李铁生工作室画家、创作研究员,李铁生先生入室弟子。中华慈善总会爱心书画家、江西省美术家协会会员、白鹿洞书画院院长。

【郑板桥赠诗】

郑板桥赞美黄慎的绘画,为诗赠之:“家看古庙破苔痕,惯写荒涯乱树根,画到精神飘没外,更无真相有真魂。”郑板桥在诗中反映了他所追求的艺术风格是(A)

A.追求高雅,展现个性,以神韵意趣为毕生向往;

B.适应商品经济发展,催动艺术商业化;

C.醉心于山水之间,忘情于林泉之际;

D.工笔描绘细腻的人生。

【编者按】作为文明古国的中国,文化源远流长,古代很多哲学的思想,例如儒家、道家,更是影响着一代又一代的人。中国画,作为中华民族传统文化范畴之一、以写实到写意为表现形式,展现其让人们沉醉的艺术魅力。中国画,以追求现实与生活接轨,人与自然相融合而产生和发展,在现实生活中孕育艺术灵感,撷取素材,把艺术之根深深植入现实生活的丰厚沃土之中,在“形神兼备”中获得“气韵生动”的效果。北京见心悟一书画院的山水画家邓世华等人正是有着独特的艺术追求,声闻缘觉,内观自求、物我一如、明心开悟,专心致志的思考,连接古今,心为所动,情为所感,创作出了具有生命力的水墨山水画,将“画到精神飘没外,更无真相有真魂。”的中国画之精髓体现得淋漓尽致。好文同赏,推荐阅读。感谢赐稿文字留香,期待您更多的精彩呈现。【编辑:白蓝】

刘先银书法作品《微妙奇丽圆明具足》

刘先银书法作品《微妙奇丽圆明具足》

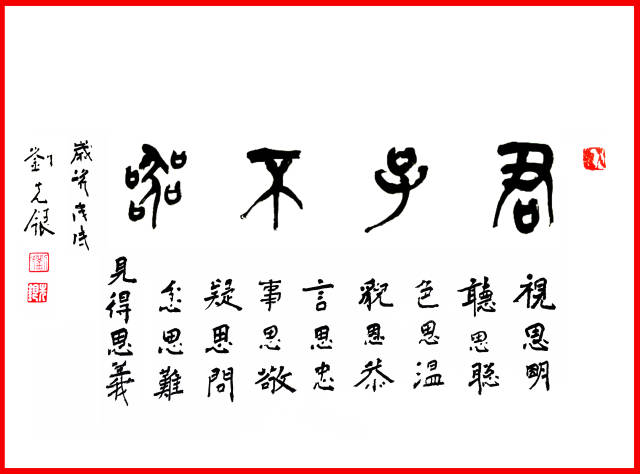

刘先银书法作品《君子不器》

刘先银书法作品《君子不器》